Für viele ist Nebel nur die graue Schicht, die die Sonne verschluckt und für unseren Vitamin-D-Mangel verantwortlich ist. Dabei ist er so viel mehr, wie das grosse Nebel-ABC zeigt.

Erschienen am 09.01.2023 im «Bieler Tagblatt»

A

Aerosole können gefährlich sein. Das wissen wir wegen Corona. Aber was sind Aerosole eigentlich? Zusammengesetzt aus griechisch «Luft» und lateinisch «Lösung» bezeichnet Aerosol ein Stoffgemisch aus festen und flüssigen Teilchen in einem Gas. Nebel ist fachlich gesehen ein Aerosol.

B

Brockengespenster leben am Nebelrand. Am häufigsten trifft man die Ungeheuer auf dem Brocken im Harz an, dem höchsten Berg im Mittelgebirge Harz, in Sachsen-Anhalt und in ganz Norddeutschland. Dort hat es besonders oft Nebel. Wer Übernatürliches mag, soll jetzt nicht weiterlesen. Denn in Wirklichkeit ist ein Brockengespenst der eigene Schatten, der von den Sonnenstrahlen auf die Nebelwand projiziert wird. Es ist eines der vielen faszinierenden optischen Phänomene, die Nebel zu bieten hat. Ein anderes sind die Glorien, farbige Ringe, die man etwa aus dem Flugzeug beobachten kann. Die theoretische Erklärung zur Entstehung von Glorien ist relativ komplex, deshalb empfiehlt es sich, sich mit einer übersinnlichen zu begnügen. Oder aber, man findet die Weisheit am Ende des Nebelbogens (siehe unter «K»).

C

Crepuscular rays haben viele Namen: Schattenstrahlen, Nebelstrahlen, Wolkenstrahlen, Strahlenbüschel. Wem all dies nichts sagt, der denke an die kitschigen Bilder, auf denen die Sonnenstrahlen so aussehen wie auf einer Kinderzeichnung. Für die physikalische Erklärung siehe unter «T».

D

Dunst heisst auf Lateinisch nebula. Nebel auch. Doch Dunst und Nebel sind nicht dasselbe. Der Unterschied: Dunst sehen Kurzsichtige nicht, Nebel schon. Ist die Sichtweite unter einem Kilometer, spricht man von Nebel. Verschwindet erst in einer Distanz zwischen 1000 und 5000 Metern alles im Weiss, haben wir es mit Dunst zu tun. Gemeinsam ist den beiden, dass sie eigentlich Wolken sind. Wolken mit Bodenkontakt. Sie entstehen, wenn der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert. Wer hat im Winter nicht schon Wölkchen mit dem eigenen Atem produziert? Im Herbst, wenn es tagsüber noch einigermassen warm ist, entsteht besonders viel Wasserdampf, der sich dann in den schon langen Nächten abkühlt, um am Morgen in Tröpfchenform über dem Boden zu schweben. Handelt es sich um Dunst, sind diese zwischen 0,1 und einem Mikrometer gross, das ist ein Tausendstel Millimeter. Die Tröpfchengrösse von Nebel ist etwas grösser. Weil die feinen Wassertröpfchen das weisse Licht der Sonne oder einer künstlichen Lichtquelle in alle Richtungen gleich gut streuen, behält es seine Farbe und wird nicht gespalten wie etwa bei einem Regenbogen, in dem die Wellenlängen unterschiedlich gestreut werden.

E

Epiphyten wie Moose, Farne und Orchideen sind charakteristisch für Nebelwälder. Die sogenannten Aufsitzerpflanzen wachsen auf anderen Pflanzen. Das hat den Vorteil, dass sie näher am Licht sind. Der Nachteil: Wer jemandem aufsitzt, anstatt selbst Wurzeln zu schlagen, hat ein Problem mit der Versorgung durch Wasser und Nährstoffe. Also braucht es andere Strategien. Eine davon ist es, der epiphytischen Lebensweise in einem Nebelwald zu frönen. Denn dort hängt das Wasser in der Luft. Solche Nebelwälder kommen an Osthängen von subtropischen und tropischen Gebirgszügen vor. In dieser Klimazone wehen oft Ostwinde, die die Wolken an den Berghängen stauen. Die Bergnebelwälder beherbergen eine grosse Artenvielfalt und gehören zu den gefährdetsten Landökosystemen der Erde (siehe auch unter «Q»).

F

Fangnetze für Nebel: Es gibt einige Projekte, bei denen man versucht, mit Nebelfangnetzen Trinkwasser zu gewinnen. So etwa in Guatemala, Äthiopien, Chile, Marokko, Eritrea oder Peru. Ziel ist es, den Nebel zu melken und das Wasser in Zisternen zu leiten. Dafür werden grosse Netze aufgespannt. Die Tröpfchen vorbeiziehender Nebelschwaden bleiben in den Maschen hängen und sammeln sich, bis sie hinunterrinnen. Nebel wird so zu einer schwebenden Quelle.

G

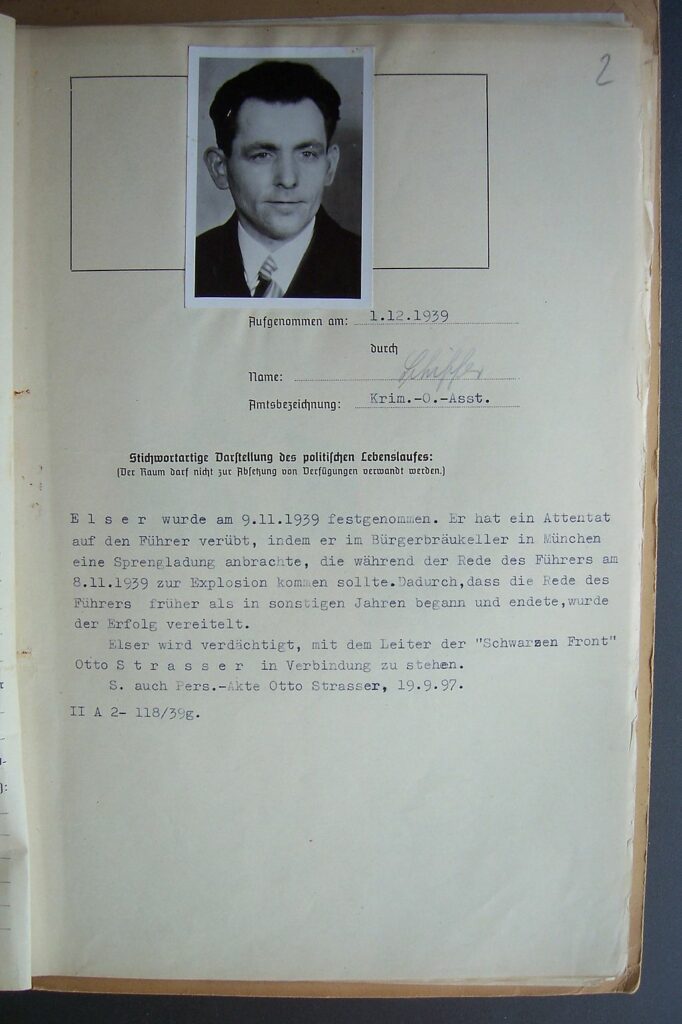

Georg Elser hätte wahrscheinlich Adolf Hitler ermordet, wenn am 8. November 1939 München nicht in dichten Nebel gehüllt gewesen wäre. Elser war Mitglied des Rotfrontkämpferbundes, einer Organisation der Kommunistischen Partei Deutschlands. Hitler pflegte den 8. November, den Jahrestag des Putschbeginns der NSDAP, mit einer langen Rede im Münchner Bürgerbräukeller zu feiern. In Erwartung, dass der Diktator dies auch 1939 so tun würde, heuerte Georg Elser in einem Steinbruch an, wo er Sprengstoff entwendete, und zog nach München. Immer wieder ging er in den Bürgerbräukeller und liess sich nach Ladenschluss einschliessen. Er höhlte die Säule aus, vor der Hitler seine Rede halten sollte, und transportierte den Schutt am nächsten Tag in einem Koffer hinaus. Im Hohlraum deponierte er den Sprengstoff und einen Zeitzünder. Mitten im Krieg wollte Hitler jedoch zunächst auf seinen Auftritt verzichten. Spontan entschloss er sich dann doch, an der Tradition festzuhalten, vorausgesetzt, dass er noch am selben Abend nach Berlin zurückreisen konnte. Das Flugzeug, das er für diese Reise gewöhnlich nutzte, blieb jedoch am Boden. Über München lag dichter Nebel und an einen Flug war nicht zu denken. Um den Zug nicht zu verpassen, fasste sich Hitler kürzer als gewohnt. Georg Elsers Bombe detonierte wie von ihm programmiert und riss acht Personen in den Tod. Hitler war wohl bereits am Bahnhof. Der Attentäter wurde an der Schweizer Grenze verhaftet und verbrachte die folgenden Jahre in Konzentrationslagern. Am 9. April 1945 wurde er von einem SS-Offizier ermordet.

H

Homichlophobie ist die übertriebene Angst vor Nebel.

I

Inversionslagen vermiesen uns in der kalten Jahreszeit die Laune. Normalerweise nimmt die Temperatur mit zunehmender Höhe ab. Bei einer Inversionslage ist dieses Gesetz jedoch ausser Kraft gesetzt. Schwere Kaltluft fliesst bei Hochdrucklagen in Bodennähe langsam von den Alpentälern und vom Jura in Richtung Mittelland. Es entsteht ein Kaltluftsee, der tagsüber nicht vollständig aufgewärmt und abgebaut werden kann. Die Temperaturen sinken also von Tag zu Tag weiter ab. An der Obergrenze der Inversion, dort wo kalte, feuchte und schwere Luft an warme, trockene und leichte grenzt, entsteht eine Sperrschicht. Diese sitzt wie ein Deckel auf dem Kochtopf. Was darunter passiert, ist wenig erfreulich: Die feuchte Kaltluft sammelt sich an – und da kalte Luft weniger Feuchte aufnehmen kann als warme, kondensiert das Wasser. Nebel entsteht. Hat sich einmal eine ausgeprägte Inversion ausgebildet, ist die Schichtung sehr stabil. Der zähe Hochnebel ist nur noch durch extreme Wetterereignisse wie starken Wind wegzubringen. Aber damit nicht genug: Bei einer Inversionswetterlage entsteht ausserdem Smog, da Abgase und Schadstoffe nicht entweichen können.

J

Jenseitiges hinter der Nebelwand: In mitteleuropäischen Märchen entsteht Nebel oft, weil Hexen oder Zwerge etwas brauen oder sieden. Er steht für die Ungewissheit der Menschen gegenüber dem Kommenden.

K

Kreise im Nebel: Er kann auch richtig schön sein, der Nebel. Und zwar, wenn er Halo-Erscheinungen in die Luft zeichnet. Durch Spiegelung und Brechung des Lichts an den unzähligen Tröpfchen können im öden Grau Ringe, Bögen, Flecken und Säulen entstehen. Besonders hübsch ist der Nebelbogen. Er ist circa doppelt so breit wie sein bekannter Bruder, der Regenbogen, jedoch wesentlich blasser: Am Aussenrand schimmert er gelblich, am Innenrand bläulich, dazwischen weiss. Beobachten kann ihn, wer am Nebel- oder Wolkenrand mit dem Rücken zur Sonne steht.

L

Londoner Nebel: Als in der Stadt am 5. Dezember 1952 Nebel aufzog, schenkten ihm die Londonerinnen zuerst keine Beachtung. Doch dann verdichteten sich die Schwaden, Menschen verirrten sich und Autos bildeten lange Staus. Kaum einen Meter weit konnte man mehr sehen. Besonders unheimlich: Der Nebel war nicht weiss, sondern dunkel. Die Bewohner der Metropole begannen zu husten, auf den Märkten kollabierten Kühe, Schweine und Ziegen; Ambulanzen brachten Menschen in Atemnot in die Spitäler. Bis am 9. Dezember hockte die schmutzige Glocke über der Stadt. Es herrschte eine Inversionslage (siehe unter «I»), in London wurde es kälter und kälter, und die Leute heizten mehr und mehr mit schwefelhaltiger Kohle. Hinzu kamen die Abgase der Kraftwerke und Fabriken. An den Russpartikeln kondensierten die Nebeltropfen – und in ihnen bildete sich Schwefelsäure, die so sauer wie Zitronensaft sein kann. Rund 12 000 Menschen starben wegen des giftigen Nebels. Der Londoner Todesnebel markiert die Geburtsstunde des Begriffs «Smog», zusammengesetzt aus Englisch «smoke» (Rauch) und «fog» (Nebel).

M

Miasmentheoretisch kann Nebel krank machen. Die Miasmenlehre ist eine Krankheitstheorie, die ihren Ursprung im fünften Jahrhundert vor Christus hat. Bis ins späte 19. Jahrhundert blieb sie ein wichtiges Erklärungsmodell für Krankheiten. Ein Miasma (griechisch für übler Dunst, Verunreinigung, Ansteckung) ist demnach eine krank machende Luft, die durch ungünstige Konstellationen der Himmelskörper entsteht. Man glaubte, dass Miasmen in den Körper eindringen und Krankheiten hervorrufen. So ging man davon aus, dass sogenannte Pestmiasmen machen, dass im Körper zu viel Blut entsteht, was zu Fäulnis führe. Gemäss der Theorie strömen warme Südwinde, stinkende Orte wie stehende Gewässer, Sümpfe, Fleischereien, Friedhöfe und erkrankte Personen solch vergiftete Luft aus. Viele dieser angeblichen Miasma-Träger sind unsichtbar, nicht so der Nebel.

N

Nebel ist nebst Wittdün und Norddorf eine von drei Gemeinden auf der Nordseeinsel Amrum. Das Friesendorf hat seinen Namen jedoch nicht wegen des Wetterphänomens. Vermutlich leitet er sich von den altdänischen Wörtern «nia» (neu) und «boli» (Siedlung) ab.

O

Obergrenze: Wo ist die Nebelobergrenze? Das wollen die nebelgeplagten Unterländer oft ganz dringend wissen. Meteoschweiz stellt aber klar: So einfach ist das nicht. Zuerst einmal hängt die Nebelobergrenze von den Strömungen in den unteren Luftschichten ab. Gibt es direkt über den Alpen ein Hoch, pendelt sie sich bei 800 bis 900 Metern ein. Bei Südwestwind sinkt sie, bei einer Bisenströmung steigt sie. Doch nicht nur woher der Wind weht, spielt eine Rolle. Die Meteorologin muss für eine Vorhersage ausserdem den Luftmassenursprung, die Feuchtigkeit in den verschiedenen Luftschichten, die Veränderung der Windstärke sowie die Stärke der Inversion beachten. Deshalb empfehlen selbst die Profis: Schauen Sie doch einfach die Webcam an, bevor Sie sich auf den Berg machen.

P

Pistenheizungen zur Nebelbeseitigung auf dem Flughafen und andere Experimente: Mit grossem technischen und finanziellem Aufwand bemüht sich die Menschheit immer wieder, dem matten Weiss den Meister zu zeigen. Man versucht etwa, mit Kohlensäureschnee den Nebel so abzukühlen, dass Eiskristalle entstehen, setzt Chemikalien ein oder fliegt mit einem Hubschrauber über Landepisten, um die Luft aufzuwirbeln. Ein simpleres Verfahren ist die Erwärmung der Oberfläche, wodurch der Nebel verdampft. Doch wie die anderen Verfahren ist auch eine Pistenheizung nur beschränkt wirksam und wird kaum mehr angewandt. So gibt es kein wirksames Mittel, um dichten Nebel mit vertretbarem Aufwand zu beseitigen. Die beste Lösung lautet: Vorausschauend planen und Flugplätze in Gebieten mit möglichst geringer Nebelwahrscheinlichkeit anlegen.

Q

Quetzals leuchten grün-rot, schimmern metallisch und leben im ewigen Grau. Die Nationalvögel von Guatemala findet man ausschliesslich in den Wolken- und Nebelwäldern Mittelamerikas (siehe auch unter «E»). In diesen Wäldern an Gebirgshängen in Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexiko, Panama oder Nicaragua gefällt es dem Quetzal, der seine Bruthöhle in Holz gräbt, das von der Nässe morsch ist.

R

Rekordhalter in Sachen Nebel ist die Neufundlandbank – eine Gruppe von Unterwasserplateaus südöstlich von Quebec. Dort treffen kalte und warme Meeresströme aufeinander, was die Nebelbildung sehr begünstigt. Eine vergleichbare Konstellation gibt es in der Atacama-Wüste in Südamerika, wo es zwar quasi nie regnet, aber wo der Humboldtstrom den Pazifik abkühlt und der Seewind die Nebelschwaden ins Inland bläst. Zu den nebligsten Orten gehören ausserdem die Bucht von San Francisco und Hamilton in Neuseeland. Wer für den Nebel-Tourismus nicht so weit reisen möchte, wird aber auch in Europa fündig. Platz eins geht an die Po-Ebene, und schon an zweiter Stelle folgt das Schweizer Mittelland.

S

Seeländer sind Experten in Sachen Nebel. Aber das wissen wir ja. Meteoschweiz schreibt: «Die schlechtesten Chancen für eine Nebelauflösung haben wir in der Zeitspanne vom 20. November bis zum 20. Dezember.» Die Schuldigen? Es sind der See, der Jura, die Alpen und die schwere Kaltluft. Für Genaueres, siehe unter «I».

T

Tyndall-Effekt: Wenn die Nebelscheinwerfer gelbe Streifen über die Strasse zeichnen, haben wir es mit dem Tyndall-Effekt zu tun. Der irische Physiker John Tyndall erforschte im 19. Jahrhundert die Streuung von Licht und stellte fest, dass ein Lichtstrahl in trübem Material sichtbar wird. Wir sehen Strahlen in milchigem Wasser oder wenn viel Staub in der Luft schwebt. Im Fall von Nebelstrahlen ist das trübe Material die feuchte Luft. Die Sonnenstrahlen brechen in den winzigen Wasserteilchen. Weil die Wellenlänge des Lichts ähnlich gross ist wie die Tröpfchen, wird das Licht seitlich gestreut.

U

Unheimlich gewordene Natur: «The Mist» («Der Nebel») und «The Fog» («Nebel des Grauens») sind Horrorfilme, in denen der Nebel eine Hauptrolle spielt. Seh- und Hörsinn sind verstopft mit mattem Weiss, Rufe verhallen – Nebel ist Orientierungslosigkeit. Auch in der Literatur sind Horror und Nebel eng verknüpft, man denke nur an die erste Strophe der Ballade von Annette von Droste-Hülshoff «Der Knabe im Moor»: «O schaurig ist’s über’s Moor zu gehn / Wenn es wimmelt vom Heiderauche / Sich wie Phantome die Dünste drehn … »

V

Verdunstungsnebel sorgt für rauchende Seen. Er entsteht, wenn trockene und kalte Luft über die glatte Wasseroberfläche gleitet und sich dabei erwärmt. Die dünne Schicht, die sich am Wasser aufwärmt, mischt sich mit der kalten Luft darüber – und der Wasserdampf kondensiert zu Nebel. Gemäss Meteoschweiz ist dafür ein Temperaturunterschied von zehn bis zwölf Grad zwischen Wasser und Luft nötig. Deshalb hängt Verdunstungsnebel oft Ende Herbst oder Anfang Winter über den Seen, wenn das Wasser noch relativ warm ist. Dasselbe Phänomen können wir aber auch nach einem Sommergewitter beobachten, wenn der Regen auf dem warmen Teer verdunstet. Und dann gibt es im Winter noch die Jogger, deren schweissgetränkter Trainingsanzug raucht.

W

Welwitschien bestehen aus einem Stamm und zwei Blättern, die am Boden liegen und bis zu acht Meter lang werden. Die bizarren Pflanzen wachsen mitten in der Namibwüste – der ältesten Wüste der Welt und einer der trockensten Orte auf Erden. Es ist nicht restlich geklärt, woher sie Wasser bezieht. Eine ihrer Quellen ist der Morgennebel, der die Wüste an der Südwestküste Afrikas fast das ganze Jahr bis zu 100 Kilometer landeinwärts überzieht. Damit die Feuchtigkeit nicht gleich verdunstet, sind die Blätter von einer undurchlässigen Wachsschicht überzogen. Manche Welwitschien werden über 1000 Jahre alt, und man geht davon aus, dass es die Pflanze seit 65 Millionen Jahren gibt.

X

Xerophyten sind Pflanzen, die an extrem trockene Standorte angepasst sind. Für sie kann Nebel überlebenswichtig sein (siehe unter «W»). An Orten, an denen es nie regnet, saugen die Pflanzen den Morgennebel auf und transportieren ihn über das Xylem – das wasserleitende Gefäss – zu den Blättern.

Y

Yquem – das Weingut im Nebel: Ein ganz eigenes Klima beschert dem Weingut Château d’Yquem bei Bordeaux Erfolg. Der Fluss Ciron, der aus den Bergen kommt und Quellwasser führt, mündet dort in die wärmere Garonne. Dadurch entsteht in dieser Gegend im Oktober und November dichter Nebel. Dieser lässt einen speziellen Pilz wachsen: den Edelfäule-Pilz Botrytis Cinerea, der die Häute der Traubenbeeren löchert. Den Trauben entweicht Wasser, wodurch sich der Zuckergehalt konzentriert. Das Château d’Yquem ist für seinen edelsüssen Wein weltbekannt. Der Sauterne gehört zu den teuersten Weinen überhaupt.

Z

Zeitraffer-Aufnahmen beweisen: Das Nebelmeer bewegt sich. Wer unter dem Nebel sitzt, kriegt davon wenig mit. Wärmt sich die Erde tagsüber auf, steigt die Nebelobergrenze etwas an, nachts sinkt sie wieder, und es bilden sich Wellen. Dadurch lässt sich die Nebelobergrenze oft schlecht bestimmen (siehe auch unter «O»). Dabei wäre es doch so wichtig zu wissen, ob wir schon in Magglingen oder erst in Les Prés-d’Orvin die Sonnenbrille aufsetzen können.