Immer mehr Menschen trifft der Schlag. Wenn das Gehirn akut in Gefahr ist, beginnt im Spitalzentrum Biel ein Wettlauf gegen sterbende Hirnzellen.

Erschienen am 26.02.2024 im «Bieler Tagblatt»

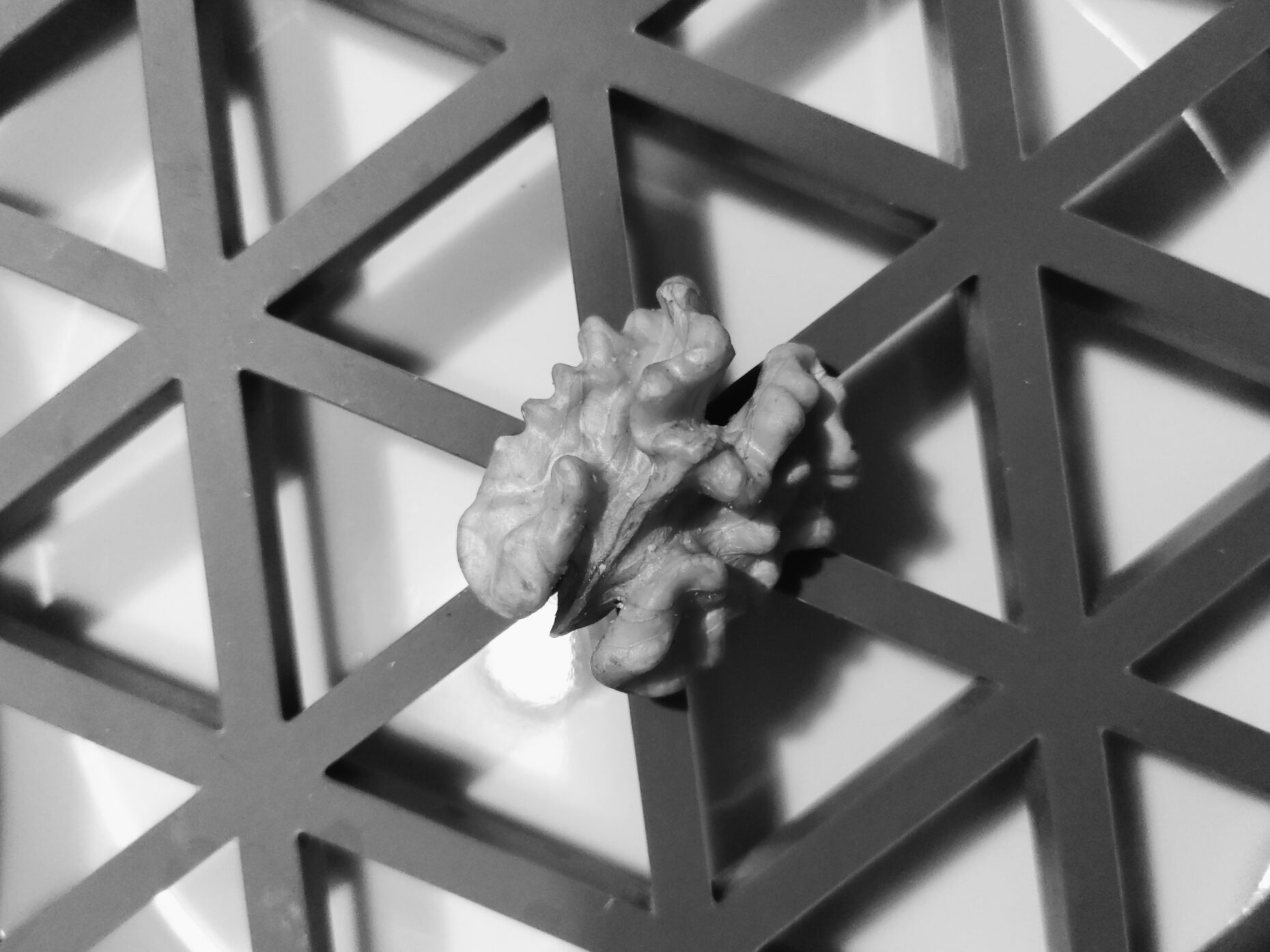

Plötzlich schwimmt ein Stück mit. Jahrelang hat sich Kalk in der Halsschlagader von Ida Moser angesammelt, die glatte Röhre verengt und rau gemacht. Dann stösst die linke Herzhälfte wieder einen Schwall Blut aus und schickt Sauerstoff und Nahrung über die vier Arterien in Richtung Gehirn. Ein Teil des Kalkes löst sich und wird von der Strömung mitgetragen, bis sich der Weg in zwei zu enge Pfade verzweigt. Da bleibt es stecken und stoppt das ewige Rauschen des Blutes.

Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu denen der Schlaganfall zählt, sind die häufigste Todesursache in der Schweiz. Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) war im Jahr 2022 hierzulande 1 von 401 Personen mit einem Schlaganfall im Spital, einer von sieben Patienten starb innerhalb eines Monats. Jeder Schlaganfall war anders. Derjenige von Ida Moser ist erfunden. Das, was die fiktive 73-jährige Patientin in diesem Text erlebt, basiert auf Informationen über Hirnschläge und Erzählungen von Expertinnen.

Auf einmal brabbelt Mosers Mund, anstatt zu sprechen. Der rechte Arm sinkt auf die Tischfläche, um dann einfach liegenzubleiben, die Wange spielt bei der Mimik nicht mehr mit.

Das Gehirn überlebt ohne Sauerstoff nicht lange. Andere Organe können Energie speichern, das Gehirn ist darauf angewiesen, stets versorgt zu werden. Innert weniger Minuten gehen hinter der verstopften Verzweigung Nervenzellen zugrunde. Ida Moser sitzt mit ihrer Schwester in einem Café, als ihr Körper auf die rechte Seite kippt. Der Kellner ruft die Ambulanz.

Nase antippen und Zähne zeigen

Noch auf der Fahrt informieren die Rettungssanitäter die Spezialistinnen im Spital darüber, dass sie mit einer Schlaganfallpatientin kommen.

Während die Ambulanz über rot fährt, bereiten sich die Teams der Notfallstation und der Stroke Unit bereits vor. Das Spitalzentrum Biel hat seit 2013 diese Abteilung, die auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert ist. Kantonsweit gibt es nur hier und im Inselspital in Bern eine solche Versorgung. Alle drei Jahre muss die Stroke Unit nachweisen, dass sie die Kriterien für die Zertifizierung erfüllt. Dazu gehört vor allem die Geschwindigkeit.

Ida Moser ist eine von rund 400 Schlaganfallpatientinnen und -patienten, die jedes Jahr im Spitalzentrum behandelt werden. Immer wieder kommen Menschen mit Symptomen erst spät ins Spital. Die Schulter hängt schon seit dem Vorabend, aber man schläft erst einmal darüber. Dabei ist schnelles Handeln gefragt. Wenn ein Patient im Spital eintrifft, soll er innerhalb einer halben Stunde die nötigen Medikamente bekommen. Ziel ist es, die Gefässe zu öffnen, damit das Blut wieder in alle Hirnteile fliesst. In den ersten Stunden stehen die Chancen gut, den Schaden zumindest zu begrenzen.

Als die Ambulanz vor der Notfallstation hält, ist sichergestellt, dass keine andere Patientin den Untersuchungsraum blockiert. Ida Moser wird durch die Glastüre geschoben, hinein in eine der ersten Kojen. Dann steht zum Beispiel die Oberärztin Sabine Muth bei ihr am Bett. Zusammen mit der Oberärztin Agata Łuczkiewicz leitet sie die Stroke Unit.

Muth hat wenige Minuten Zeit, um Moser ein erstes Mal zu untersuchen. Sie bittet sie, beide Arme zu heben, mit geschlossenen Augen die Nase anzutippen oder die Zähne zu zeigen. Dann vergibt sie Punkte. Der Ablauf ist weltweit der gleiche. Sogar, was Ida Moser vorlesen soll, ist definiert. Auf einem Blatt Papier steht «SIEBENHUNDERTEINUNDZWANZIG» oder «WISSEN SIE SCHON» in Schriftgrösse 20. Es geht darum, schnell zu ermitteln, ob es sich um einen Schlaganfall handelt und wie schwer dieser ist.

Der unscheinbarere Vorbote

«Schlaganfall» ist noch keine medizinische Diagnose. Es ist ein Sammelbegriff. Das Gehirn kann aus verschiedenen Gründen plötzlich nicht mehr funktionieren. Eine Arterie kann reissen, sodass es zu einer Hirnblutung kommt. Kleine Gefässe im Gehirn können sich entzünden. Der Blutabfluss kann blockiert sein und das Gehirn deshalb anschwellen.

In rund 85 Prozent der Fälle fällt das Gehirn aber aus, weil die Versorgung gekappt, der Weg verschlossen ist. Weil etwa ein Gerinnsel, das sich im Herzen gebildet hat, in Richtung Gehirn mitgerissen wird. Oder weil sich ein Stück Kalk aus der Halsarterie löst.

Nicht immer kommt der Schlag aus dem Nichts. Manchmal kündigt er sich durch eine Streifung an. Dann versperrt das Gerinnsel oder das Kalkstück den Weg des Blutes nur vorübergehend, bevor es sich auflöst oder weggeschwemmt wird.

Bei diesen Symptomen sollte die Ambulanz gerufen werden

– Seh- oder Sprachstörungen

– Schwindel

– Lähmungen

– Taubheitsgefühle

– Plötzliche starke Kopfschmerzen (typisch für eine Blutung)

Dabei zählt jede Minute; es gilt die Weisung «Time is brain».

Auf der Notfallstation gibt es ein Dutzend Kojen. Vielleicht wird in einer eine Platzwunde genäht oder Fieber gemessen.

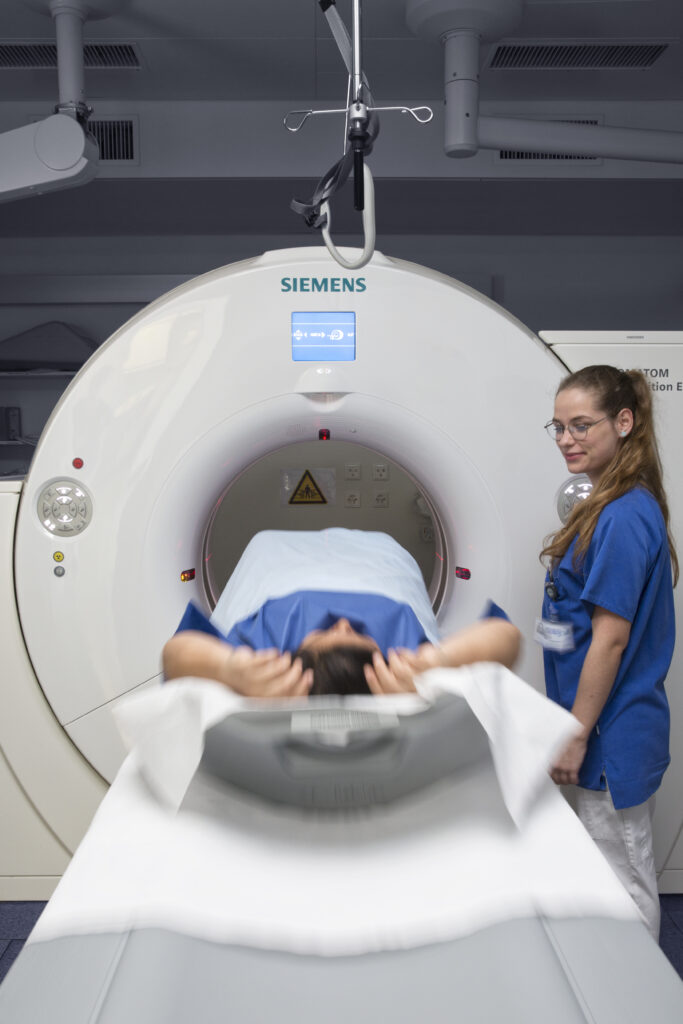

Von hier sind die Wege zu den wichtigsten Abteilungen kurz: Notfallstation, Kardiologie, Stroke-Unit und Radiologie liegen wie Puzzleteile ineinander verzahnt. Moser wird in die Radiologie geschoben. Es ist genau vorgegeben, wo ihr der Schmuck abgenommen wird. Innerhalb weniger Minuten liegt sie auf dem Tisch und fährt in die lange Röhre. Gleissendes Licht umhüllt sie.

Blutung oder Blockade?

Ida Mosers Gehirn wird gescannt. Fast in Echtzeit sieht der Radiologe das Computertomogramm auf seinem Bildschirm. Ein Kontrastmittel, das in Mosers Venen gespritzt wurde, macht die Blutgefässe sichtbar. Es geht darum, herauszufinden, wo das Gehirn Schaden nimmt und ob eine Blutung oder ein blockiertes Gefäss ihn verursacht.

Auf einem Bildschirm scrollen Sabine Muth und der Radiologe vom Scheitel Richtung Hals durch die Schichten des Gehirns. In der linken Hirnhälfte sehen sie einen roten Fleck. Der Bereich ist nicht durchblutet, deshalb ist Ida Mosers rechte Körperseite ausgefallen. Aber das heisst noch nicht, dass das Gewebe bereits verloren ist. Wie ein anderes Bild zeigt, ist es noch nicht abgestorben. Um es zu retten, verabreicht das Notfallteam Moser über eine Infusion ein sogenanntes Thrombolyse-Medikament. Es verdünnt das Blut stark und soll den Pfropfen in der Blutbahn auflösen. Hätte Ida Moser eine Blutung erlitten, wäre dieses Medikament verheerend. Deshalb braucht es den Blick ins Gehirn.

Sobald der Patient die Thrombolyse erhalten hat, ist in der Regel die Akutbehandlung vorbei. Es sei denn, es ist – wie bei Ida Moser – ein besonders grosses Gefäss verstopft. Dann können vielleicht die Spezialisten am Berner Inselspital noch etwas ausrichten. Das Notfallteam informiert die Ambulanz, die so lange gewartet hat. Moser wird nach Bern gefahren.

Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt führen die Ärzte dort einen Eingriff durch, der die Aussichten für Schlaganfallpatienten stark verbessert hat. Zum Beispiel Jan Gralla. Der Neuroradiologe führt bei Mosers Leiste einen speziellen Katheter in die Blutbahn ein und lenkt ihn ins Gehirn. Am Ende des winzigen Schlauchs ist ein Drahtnetz angebracht. Beim verschlossenen Gefäss angekommen, lässt sich das Gitter entfalten, es umfasst das Kalkstück und zieht es hinaus.

In über 90 Prozent der Fälle könnten sie so das Gefäss wieder öffnen, sagt Gralla. Kleine Verästelungen tiefer im Gehirn seien vielleicht trotzdem unwiderruflich geschädigt, aber die umliegenden Regionen würden wieder durchblutet. Deshalb gebe es viel weniger bleibende Behinderungen. «Das ist ein Riesenfortschritt, durch den Leid und Folgekosten vermindert werden.»

Im 18. Jahrhundert aufs Rad gespannt

Überhaupt hat sich die Behandlung von Schlaganfällen im letzten halben Jahrhundert rasant verbessert. Jemand, der dies mitverfolgt hat, ist Fabio Mario Conti, ehemaliger Präsident von Swiss Reha und ehemaliger medizinischer Direktor der Rehaklinik Tschugg. «Ich war dabei», sagt der 75-jährige Neurologe. Sein Wissen reicht aber weiter zurück: Seine grosse Bibliothek mit medizinischen Fachbüchern aus vergangenen Jahrhunderten verrät einiges über die Geschichte des Schlaganfalls.

Schon im 17. Jahrhundert fand ein Schaffhauser Arzt heraus, welche Arterien das Gehirn mit Blut versorgen und dass eine Verstopfung von diesen zu Schlaganfall-Symptomen führt. Wie heute kam man auch damals zum Schluss, es sei das Beste, die Blockade zu entfernen. Die Frage war nur: wie?

Ende des 18. Jahrhunderts geisterte die Idee herum, dafür die Zentrifugalkraft zu nutzen. Ein französischer Arzt schlug vor, die Patienten auf eine Maschine zu spannen, die sich wie ein Rad dreht. Der Kopf bei der Achse befestigt, sollte das Blut zu den Füssen geschleudert werden und den Pfropfen wegspülen. Wahrscheinlich führte dies eher zu mehr Schaden, als dass es nützte.

Was im Gehirn passiert, blieb noch lange verborgen. Der Durchbruch folgte erst in den 1970er-Jahren mit der Computertomografie. Mit verschiedenen Verfahren wurde das Bild vom Gehirn weiter verfeinert. Conti erzählt, wie er in den 80er-Jahren als junger Arzt in Bern Schall durch die Gefässe jagte, um anhand der Geräusche zu erkennen, wo es Verengungen gibt.

Doch auch wenn die Untersuchungsmöglichkeiten damals bereits ausgefeilt waren, konnten die Ärzte oft wenig ausrichten. Die Patienten wurden zwar im Spital betreut, aber nicht behandelt. Erst Mitte der 90er-Jahre standen Substanzen zur Verfügung, um die Gerinnsel aufzulösen. Und heute holen Ärzte wie Jan Gralla das Gerinnsel sogar aus der Blutbahn hinaus.

Sie können nicht heilen, aber vorsorgen

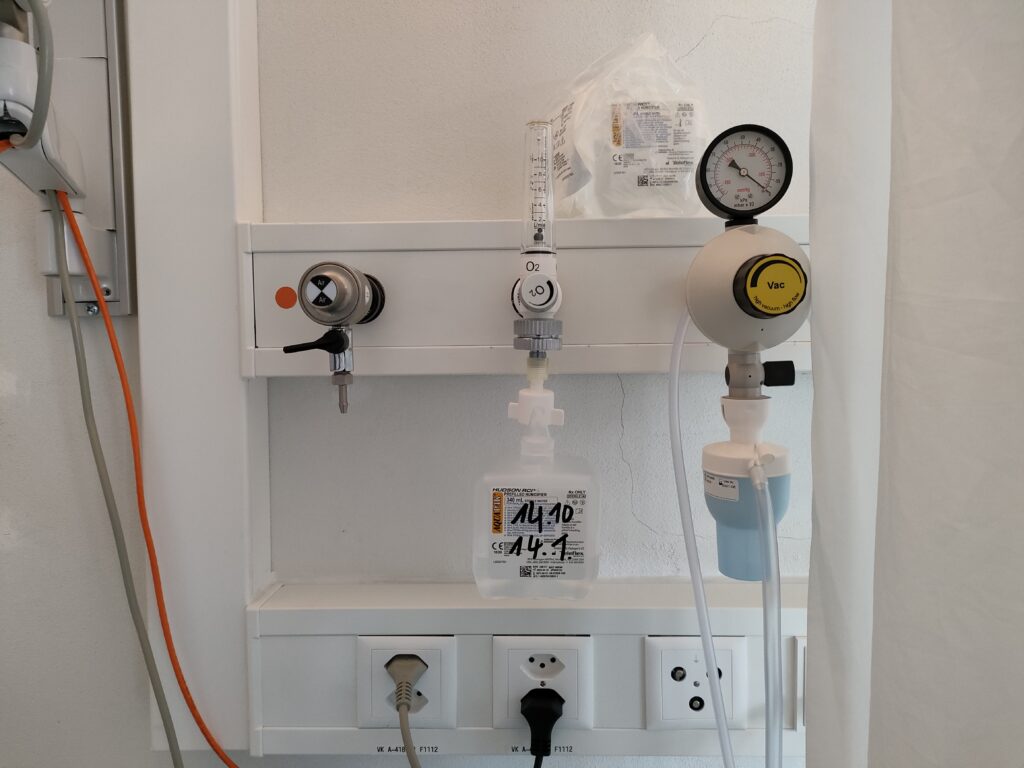

Einen Tag nach dem Eingriff wird Ida Moser zurück nach Biel gebracht. Sie ist in seltsamen Träumen gefangen. Dass sie in Bern operiert wurde, hat sie nicht bekommen. In der Stroke Unit am Spitalzentrum wird sie an einen Monitor angeschlossen. Pfleger kontrollieren rund um die Uhr Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Herzrhythmus und Blutdruck. Denn nach einem Schlaganfall können Komplikationen auftreten.

Moser ärgert sich ein wenig darüber, dass die Pflegerin schon wieder fragt, wann ihr Geburtstag ist. Während sie so daliegt, verliert sie Orientierung und Zeitgefühl. Sie hat vorübergehend Symptome eines Delirs, halluziniert, wie es bei einem Entzug vorkommen kann.

Manchmal hört man Ida Moser husten. Weil das Gehirn die Muskeln nicht mehr richtig ansteuern kann, gerät ein Schluck Wasser in den falschen Hals. Damit nicht die Gefahr besteht, dass sie eine Lungenentzündung bekommt, lernt Moser mit Logotherapeutinnen wieder zu schlucken. Gleichzeitig versuchen die Ärztinnen herauszufinden, was zum Schlaganfall geführt hat. Sie suchen die Gefässe nach Verkalkungen ab und kontrollieren das Herz.

In einem Drittel der Fälle finden die Ärzte Verkalkungen, in einem weiteren Drittel hat eine Herzrhythmusstörung den Hirnschlag ausgelöst. Wird das Blut nicht vollständig aus dem Vorhof des Herzens gewaschen, kann das, was liegenbleibt, verklumpen – und ins Hirn gespült werden.

Kein Medikament heilt das abgestorbene Gewebe. Aber die Ärztinnen versuchen dafür zu sorgen, dass nicht noch ein Hirnschlag auftritt. Sie klären ab, ob Kalk aus einer Halsarterie entfernt oder in einem Gefäss eine Stütze angebracht werden sollte, und sie verschreiben Medikamente. Fast alle Patienten bekommen Blutverdünner, manche auch Blutdrucksenker. Für die Prävention sei es aber auch wichtig, sich regelmässig zu bewegen, sagt Sabine Muth vom Spitalzentrum.

Die Angst vor den Folgen der Pandemie

Viele Schlaganfälle liessen sich wohl vermeiden. Übergewicht, Zuckerkrankheit oder Rauchen machen Arterienwände dick und hart. Auch Stress und langes Sitzen sind nicht gut für die Gefässe.

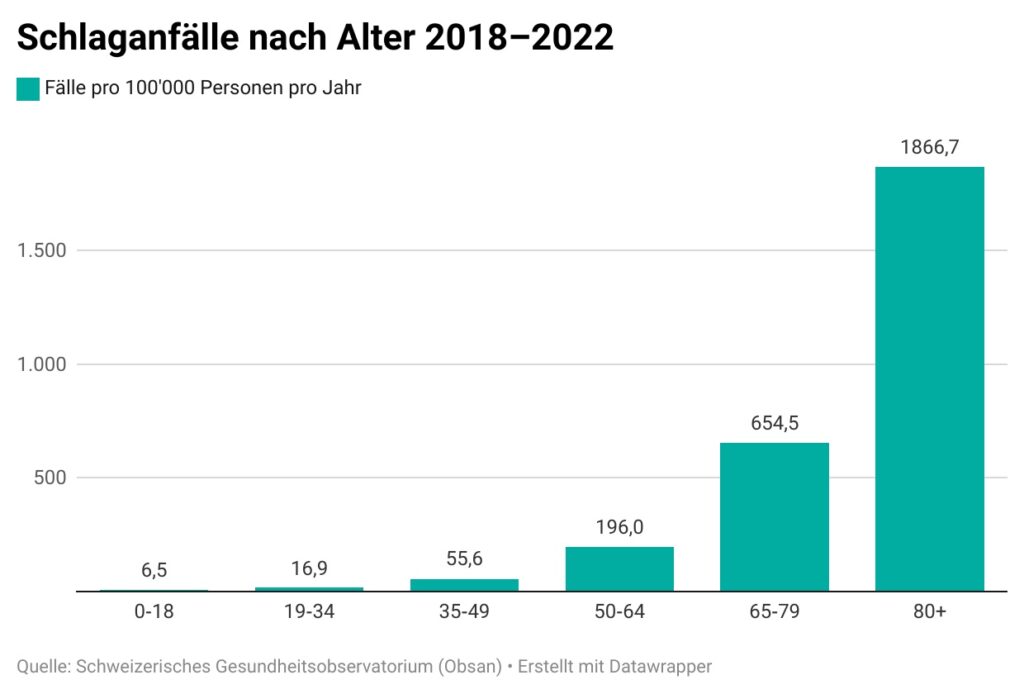

Doch es gibt Faktoren, die sich nicht beeinflussen lassen. Der wichtigste ist das Alter. Einen Hirnschlag kann jeden treffen, aber ab dem 65. Lebensjahr steigt die Wahrscheinlichkeit rapide an.

2022 waren Schlaganfallpatienten in der Schweiz durchschnittlich 73 Jahre alt. Bei jüngeren Patienten gibt es manchmal einen angeborenen Herzfehler. Ausserdem haben Männer ein leicht erhöhtes Risiko.

In den vergangenen Jahren kam noch ein anderer Faktor aufs Tapet: Als 2020 Corona die Welt zu einem Infektionsherd machte, stellte eine ganze Reihe von Studien einen Zusammenhang zwischen einer Erkrankung mit dem Virus und dem Auftreten von Hirnschlägen her. Allgemein können Infekte einen Schlaganfall begünstigen, da sie das Blut zähflüssig machen können. Die ersten Covid-19-Viren griffen ausserdem manchmal die Gefässwände an. Die Autoren der Studien schlugen Alarm: In den Medien wurde gemutmasst, dass Corona zum grössten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Leiden werden könnte.

Die Befürchtungen haben sich jedoch bisher nicht bewahrheitet: Die Zahlen sind nicht in die Höhe geschnellt, und die Gefahr scheint laut dem Neuroradiologen Jan Gralla vom Inselspital gebannt, da mittlerweile wohl alle geimpft sind oder eine Coronainfektion durchgemacht haben.

Die Fallzahlen steigen

Unabhängig von Covid ist die Anzahl Fälle in den letzten Jahren stetig gestiegen. Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: 2022 wurden in der Schweiz 31 927 Schlaganfälle im Spital behandelt – das sind 9103 mehr als 2012.

Mit der Bevölkerung wachsen auch die Fallzahlen. Kommt hinzu, dass die Medizin besser geworden ist im Aufspüren. Was früher vielleicht als Streifung abgetan wurde, werde heute frühzeitig als Schlaganfall erkannt und erfasst, sagt Jan Gralla.

Doch auch davon abgesehen zeigen Berechnungen für die Europäische Union, dass immer mehr Menschen einen Schlaganfall erleiden werden. Gemäss einer Prognose werden bis 2047 in Europa 2,4 Prozent aller Menschen einen Schlaganfall hinter sich haben – fast ein Drittel mehr als noch 2017. Ein Grund für diesen Anstieg: Die Bevölkerung wird immer älter. Ein anderer: Gerade weil die Medizin enorme Fortschritte gemacht hat, überleben immer mehr Patientinnen den ersten Schlaganfall – und haben später einen weiteren.

Ein Schlag trifft das Innerste einer Person und verändert ihr Leben oft für immer. Die Folgen gehen aber über das Individuum hinaus, betreffen die ganze Gesellschaft.

Wie das BFS berechnet hat, kostete ein Spitalaufenthalt wegen eines Schlaganfalls 2022 durchschnittlich fast 30 000 Franken. Dazu kommen die Beträge für die Rehabilitation und Pflege, die Ausfälle auf der Arbeit oder hohe Kosten für ein Leben im Pflegeheim. Etwa jeder dritte Überlebende hat eine Behinderung, ausserdem sind Schlaganfälle die zweithäufigste Ursache für eine Demenz.

Für Ida Moser ist die Stroke Unit nur der Anfang. Nach zwei bis drei Tagen wird sie auf eine andere Abteilung verlegt. Ihr Blut fliesst wieder ungehindert ins Gehirn, aber nicht mehr bis in die hintersten Verzweigungen. Gewisse Teile sind abgestorben. Möglicherweise gehorcht ihr der Arm allmählich wieder, aber der Mundwinkel macht nicht mit beim Lächeln. Ida Moser wird mit einem gezeichneten Gehirn leben und muss es neu kennenlernen.

Viele Schlaganfallpatientinnen und -patienten machen nach einem Spitalaufenthalt eine Rehabilitation. Vom Spitalzentrum Biel gehen sie oft direkt ins Centre de rééducation in Porrentruy oder in die Rehaklinik Tschugg. Das ist ein anderes Kapitel, von dem der zweite Teil dieser Artikel-Serie zum Schlaganfall handelt.

Der Artikel ist im Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für Journalismus und Kommunikation (MAZ) entstanden. Die Informationen in diesem Text stammen aus Gesprächen mit Expertinnen und Experten, Unterlagen der Schweizerischen Herzstiftung sowie der Betroffenenorganisation Fragile Suisse und Sachbüchern. Ein besonderer Dank geht an das Spitalzentrum Biel, Dr. med. Agata Katarzyna Łuczkiewicz, Dr. med. Sabine Muth, Prof. Dr. med. Jan Gralla, Dr. med. Fabio Mario Conti und Gian-Paolo Klinke vom Bundesamt für Statistik.